Veteranen erzählen: Das Leben nach Afghanistan und Tschetschenien

Wenn Menschen die Erlebnisse eines Krieges nicht verarbeiten können, sprechen Psychologen von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Andere nennen es das Afghanistan- oder Tschetschenien-Syndrom: Das Bewusstsein versucht, die Erinnerung an schlimme Erfahrungen zu verdrängen, was die betroffene Person monate- oder jahrelang enormem Stress aussetzt.

Diese Fotostory handelt von russischen Soldaten im Krieg und ihrem Leben danach.

Wladimir Krawtschenko

1985-1987

Afghanistan (Provinz Ghazni)

/ Artem Protsyuk

/ Artem Protsyuk

„Wir fuhren mit dem Panzer auf eine Landmine. Der Panzerturm flog dabei etwa sechs Meter in die Luft. Der Kommandant und der Richtschütze lagen auf dem Boden des Fahrzeugs. Ich lag zwischen den Luken unter dem, was vom Panzerturm übrig war. Wie durch ein Wunder haben alle überlebt.

Nach dem Krieg habe ich zu Hause Wodka getrunken. Etwa zehn Jahre lang habe ich getrunken.

Geholfen haben mir meine neue Familie und die Arbeit. Nur sie konnten mich aus diesem Loch herausholen.“

Dmitri Dagas

1983-1985

Afghanistan (Bagram, Panjshir)

/ Artem Protsyuk

/ Artem Protsyuk

„Als Trophäe besitze ich noch heute den Pass einer Person, die mich erschießen wollte. Zum Glück war ich an diesem Tag schneller.

Nach dem Krieg habe ich fünf Jahre in einem Klinikbett verbracht, mit einer Gehirnerschütterung und einem amputierten Bein. Wegen der Krankheit habe ich angefangen zu stottern, mein Auge zuckte und ich hatte Phantomschmerzen im Bein. Wegen der schlechten Prothese kamen echte Schmerzen hinzu. Ich wollte Mitleid von anderen, aber dann habe ich verstanden, dass man von den Menschen um einen herum nicht viel erwarten sollte.

Ich wusste im Leben nicht weiter und habe angefangen zu trinken. Aus dem Suff rettete mich ein Freund, der mich zum Zelten mitnahm. Drei Wochen frische Luft und weibliche Gesellschaft wirkten Wunder. Danach habe ich mich entschieden, auf eine Kunstschule zu gehen und ein neues Leben anzufangen. Ich glaube, dass meine Freunde und die Kunst mein Leben gerettet haben.“

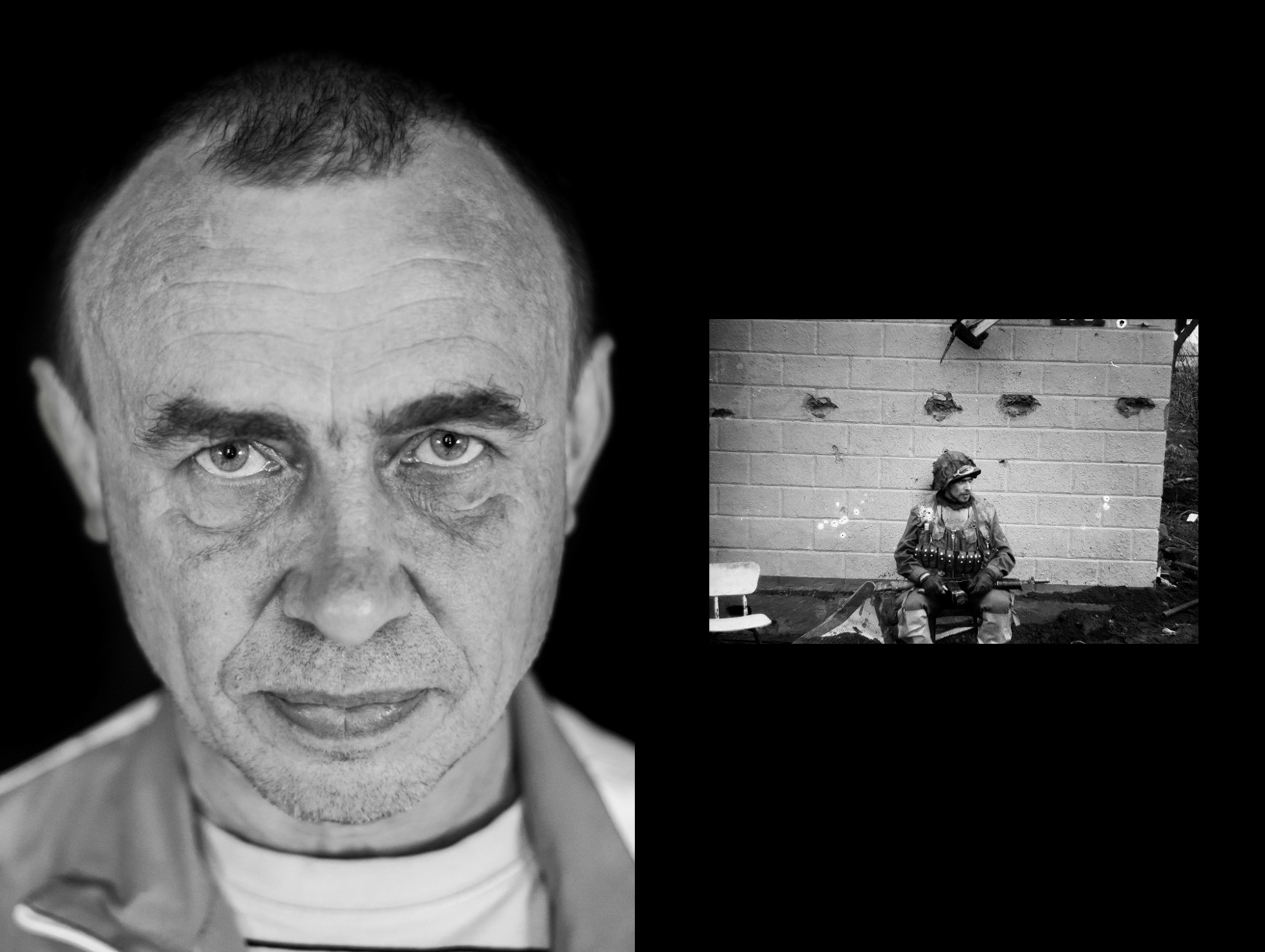

Oleg Rjabikow

1995

Tschetschenien (Grosny)

/ Artem Protsyuk

/ Artem Protsyuk

„Im Winter 1995 sind wir bei der Säuberung von Grosny unter Eigenbeschuss geraten. Wir mussten vor unseren eigenen Männern fliehen, unser Einsatz war fehlgeschlagen. Zum Glück haben wir an diesem Tag niemanden verloren.

Nach dem Krieg sah ich, dass das normale Leben weiterging. Der Krieg in Tschetschenien und all die Gräuel waren den Menschen egal. Die einzigen, die nicht gleichgültig geblieben sind, waren unsere Familien.“

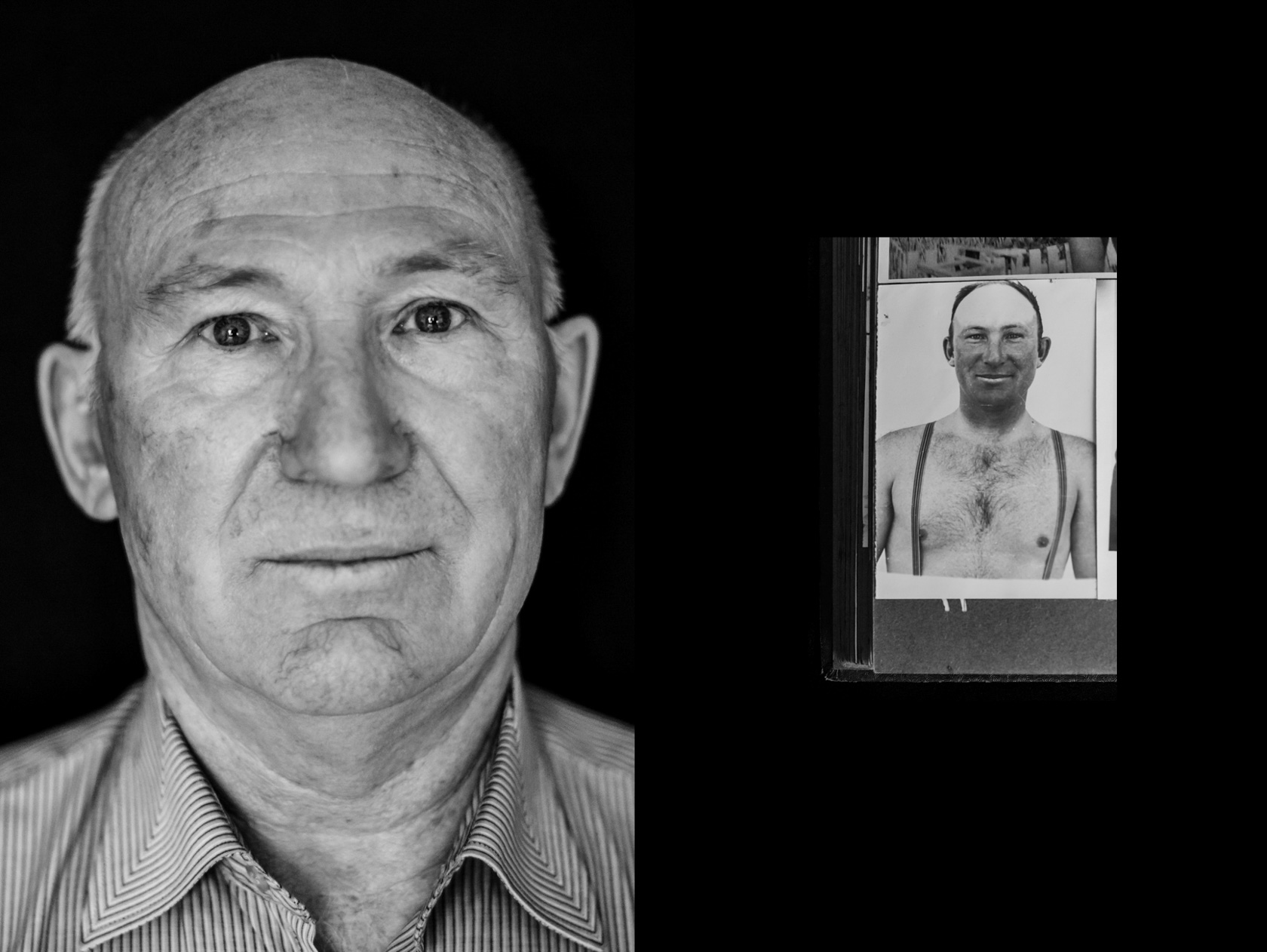

Michail Alimow

1981-1983

Afghanistan (Kandahar, Shindand)

/ Artem Protsyuk

/ Artem Protsyuk

„Unser Konvoi von 42 Lastwagen geriet unter Beschuss. Schießereien sehen nur in Filmen heroisch und schön aus. In Wirklichkeit wird von allen Seiten geschossen und du weißt nicht, wer von wo auf dich schießt. Mein Fahrer Nikolai und ich richteten ein Sturmgewehr zum Fenster hinaus und eröffneten das Feuer in alle Richtungen.

Nikolai schrie plötzlich auf und ich sah, dass er am Hals verwundet war. Ich fragte ihn: „Kannst du fahren?“, und er sagte: „Ich kann!“ Ich drückte seine Wunde zu und Nikolai ergriff das Lenkrad. Auf diese Weise haben wir irgendwie noch unsere Leute erreicht. Nach diesem Vorfall gab es den Befehl, dass Konvois in solchen Situationen nicht mehr anhalten durften.

Das Leben nach dem Krieg war schwierig. Der Krieg verschwindet nicht, die Bilder waren immer wieder in meinem Kopf.

Ich würde nicht mehr nach Afghanistan zurückkehren wollen, aber die Zeit im Krieg bereue ich dennoch nicht. Mir geht es nicht um Patriotismus oder mein Selbstwertgefühl. Ich habe getan, was ich tun musste. Und bin Gott sei Dank am Leben geblieben.“

Wladimir Popow

1999-2010

Tschetschenien

/ Artem Protsyuk

/ Artem Protsyuk

„Im Krieg trug jeder Soldat zwei zusätzliche Patronen mit sich – eine für sich selbst, die andere für den Gefährten. Im Ernstfall sollte das unnötiges Leiden oder Gefangenschaft ersparen.

Das war einer der Gründe, weshalb wir nach Tschetschenien kein normales Leben führen konnten. Alles um dich herum scheint farbenfroh und unvertraut zu sein. Du versuchst, zur Arbeit zu gehen, aber kannst nichts außer Krieg führen. Das ist sehr schwer zu bewältigen. Diese Zeit bricht viele Menschen. Sie fangen an zu trinken, Drogen zu nehmen oder werden kriminell.

Die ersten sechs Monate schreckte ich bei jedem Geräusch auf und suchte nach dem Feind. Es war unbegreiflich für mich, dass Menschen einfach draußen herumliefen und Autos einfach fuhren, ganz ohne Krieg. Ständig war ich am Ausloten, wo ein Maschinengewehr oder Scharfschützen am besten positioniert werden könnten.

Am Ende waren es nicht die Psychologen, die mir geholfen haben, zum normalen Leben zurückzukehren, sondern Veteranen wie ich. Es ist einfacher, mit einer Person zu sprechen, die dasselbe durchmachen musste.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!